地域社会の再生・活性化のためにローカルな実践ができる人材を養成

地域システム学科とは

地域システム学科は、地域社会の活性化という実践的な目標に基づいて、経済、法、行政、福祉など地域に住む人々の生活の様々な領域を学問的に教育研究する学科です。今日、地域社会が直面する様々な問題に学問的に対応し、また地域社会の国際化という観点から、外国語および外国文化の学習や研究がたいへん大切になっています。地域システム学科には、これらの諸問題に対応するため地域情報文化論、地域経営論、地域行政論の三つの講座グループがあります。

地域情報文化論においては、異文化間コミュニケーション論、英米アジアなど各地域言語文化論などを学習し、多文化共生社会の基盤を学ぶとともに、実用的な外国言語の運用能力の養成と向上を目指しています。

地域経営論においては、地域の経済社会の構造、都市と農村の現代的問題とその対応策、地域の生活、福祉の実情を調査研究し、課題と対応策などを中心に学習します。

地域行政論においては憲法、行政法などの様々な分野から、今日の地域社会における地方行政の諸問題を究明するとともに、民法、労働法など私法分野の学習から、地域社会における経済活動や市民生活に関する法的な諸問題を研究し学習します。

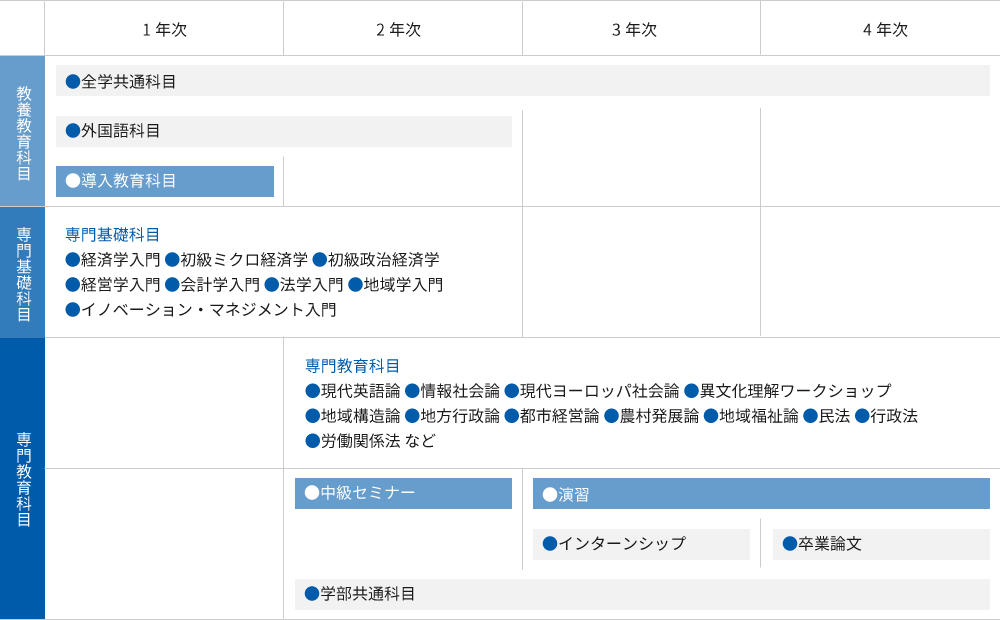

カリキュラム

※下記のカリキュラム科目は一部を抜粋しています。

PICK UP

情報社会論

現代社会におけるメディア環境の変化をふまえ、情報と人、社会との関わり、コミュニケーションのあり方について社会学の立場から学びます。

都市経営論

保育などの地方公共サービスにおける質と効率の両立、ごみ減量対策、インフラ老朽化やコンパクトシティなど幅広く自治体行政改革の課題を考えます。

地方行政論

現代の地方行政活動の法的諸問題を体系的に解明し、地方行政への関心を深めます。さらに、リーガルマインドの涵養を目指しています。

専門教育科目

地域情報文化論講座

情報社会論/メディア文化論/異文化間コミュニケーション論/多文化共生論/現代英・米社会論/英・米文化論/現代英語論/社会言語論/ヨーロッパ文化論/現代ヨーロッパ社会論/アジア文化論/現代アジア社会論/英語コミュニケーションセミナーⅠ・Ⅱ/地域文化資源論/異文化理解ワークショップ

学びの内容

異文化間コミュニケーション論、英米アジアなど各地域の言語文化論などを学習し、多文化共生社会の基盤を学ぶとともに、実用的な外国言語の運用能力の養成と向上を目指します。

現代中国社会論/包 聯群 教授

中国は1990年代から急速に経済発展を成し遂げ、その名目国内総生産(GDP)は2010 年に初めて日本を上回り、以降、その差はさらに開いています。一方、経済発展に伴い、中国において様々な社会問題が生じています。本講義では、中国社会を対象に、中国地域社会の全体像を把握し、その諸問題を取り上げます。例えば、中国の教育、環境、都市化、食品、格差、民族問題などについて紹介し、中国に対する理解を深めていきたいです。

地域経営論講座

地域経営論Ⅰ・Ⅱ/都市経営論Ⅰ・Ⅱ/地域分析論Ⅰ・Ⅱ/地域構造論Ⅰ・Ⅱ/地域発展論Ⅰ・Ⅱ/農村発展論Ⅰ・Ⅱ/農村再生セミナー/地域と商業/地域と交通/地域福祉論/公的扶助論

学びの内容

地域の経済社会の構造、都市と農村の現代的問題とその対応策、地域の生活、福祉の実情を調査研究し、課題と対応策などを中心に学習します。

地域課題の解決に向けた多角的な視点/大呂 興平 教授

地方の基幹産業が、今後いかにしてその地域に存立しうるのか。地方の都市や農村が直面するさまざまな課題の解決には何が必要なのか。こうした問いに対し、「部外者」の安易な提言は得てして的外れになりがちな一方、「当事者」の悲観や楽観もともすれば感情や思い込みに流されかねません。いかなる地域や産業を扱うにせよ、部外者が現場に真摯に足を運び、当事者と膝を交えて深い実態理解を積み重ねてこそ、ありうる可能性や方策を冷静に見極められるはずです。大呂ゼミでは、地域の産業や社会をめぐる諸課題について、フィールドワークを通じた深い理解を積み重ねることで、問題解決に向き合う力を養います。

地域行政論講座

地方行政論/地方財政論/憲法Ⅰ・Ⅱ/民法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ/労働関係法Ⅰ・Ⅱ/行政法/租税法/消費者と法/経済法/犯罪と法

学びの内容

憲法、行政法などの様々な分野から、今日の地域社会における地方行政の諸問題を究明するとともに、民法、労働法など私法分野の学習から、地域社会における経済活動や市民生活に関する法的な諸問題を研究し学習します。

「法律」を通じて「社会」を見つめる/秋山 智恵子 准教授

現代社会では、私達の日常生活も、企業の経済活動も、国家の仕組みも、様々な「法 律」によって規律されています。「法律」学には、「無機質な条文を暗記し、機械的に事件に適用する学問である」というイメージがあるかもしれません。しかし、「法律」を「学ぶ」ということは、実際の紛争の解決を知だけではなく、「法律」が達成を目指す「価値」、実現しようとする「社会」を探求することでもあります。身近で具体的な問題から社会・国家という大きな問題まで、「法律」という小さな視点から「社会」という大きな視野を展望してみませんか。

研究室紹介

青野 篤ゼミ/

研究テーマ「思想・言論の自由や刑事手続上の権利などの憲法上の人権保障について、その意義や限界をアメリカ憲法との比較を通して研究しています。」

青野 篤 教授

担当科目/憲法 ほか

憲法は人権が適切に保障される国・地域づくりを政府・自治体に求めています。当ゼミでは、人権問題はもちろん、民主的な政治制度や公正な司法制度のあり方などを研究しており、大分市議会のモニター活動や大分地方裁判所での模擬裁判員裁判にも参加しています。課題やニーズが多様化・複雑化する現代社会において、人々の利害を適切に調整し、誰もが安心して暮らせる社会を創っていくためには、法的な知識や思考力が重要です。特に性的少数者や女性、子ども、非正規労働者など社会的に弱い立場に置かれている人々の人権保障は、喫緊の課題です。地域システム学科には、憲法だけでなく、民法や労働法、商法などの専門家が在籍しており、社会における多様な利害関係を法的視点から捉える能力を養うことができます。

大呂 興平ゼミ/

研究テーマ「日本や諸外国における農業や食料貿易の変動、特に近年では海外のwagyu産業の動向を研究しています。」

大呂 興平 教授

担当科目/経済地理学、食と農の地理学 ほか

大分駅周辺の再開発、湯布院に殺到する観光客、郊外に広がる耕作放棄地…。地域で目にするこうした出来事は、なぜ、どのように起き、何が問題となっているのでしょうか。問題に対して現地の人々や行政、自分自身には何ができるのでしょうか。大呂ゼミでは、地域の産業や社会をめぐる諸問題について、フィールドワークを通じてその背景やメカニズムを読み取り、将来の展望や問題解決の糸口について考える活動をしています。人口減少が深刻化する中、地域の産業や社会の存続を現場から模索することが、かつてなく重要となっています。地域システム学科には、こうした地域の諸問題に深い関心と専門的知識をもつ教員が多数所属しており、問題を多角的に解明し実践につなげる能力を磨くことができます。