サービス開発・まちづくりの知見を備え地域活性化に貢献できる人材を養成

社会イノベーション学科とは

社会イノベーション学科は、社会における新しい価値の創造(イノベーション)について幅広く学ぶ学科です。具体的には、新商品・サービスの開発といった企業経営上の革新、地域活性化等の社会課題解決へ向けてのNPO創設による民間手法の活用、複数企業の連携、公的サービスと企業・市民の協働が求められる社会経済状況について教育研究することを目指しています。そのため、講座グループとしてイノベーションと経営分野、イノベーションと社会分野、イノベーションと経済分野の3つがあります。

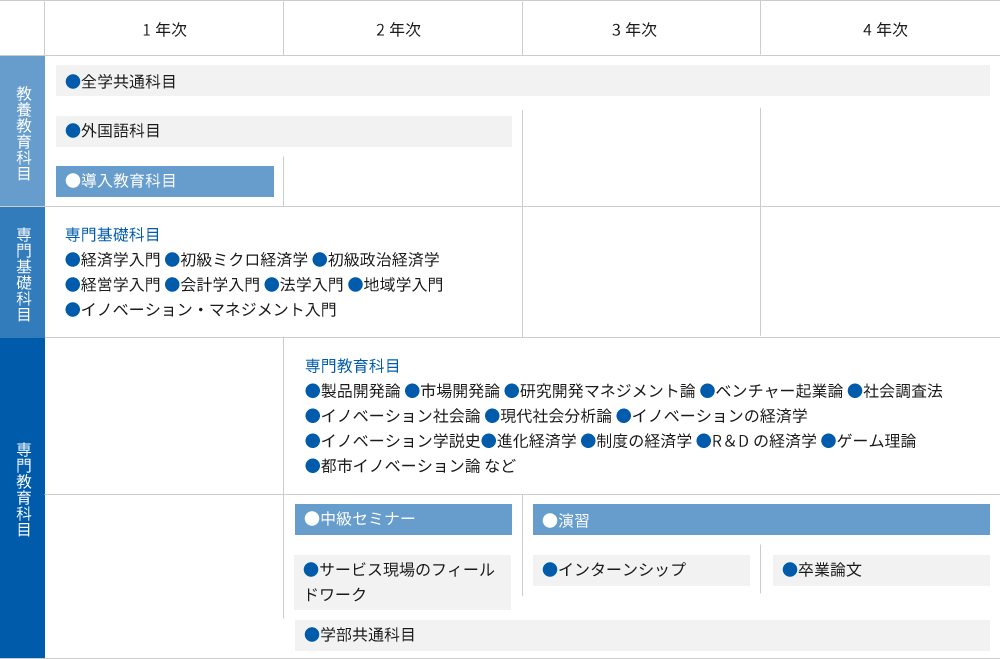

カリキュラム

PICK UP

市場開発論

市場開発に関する理論と実践を学習し、市場開発の基本的理解を踏まえ、新たな市場を創造する際の課題を分析する基礎的能力を習得します。

イノベーションの経済学

どのような経済の仕組みがイノベーションを引き起こし、また逆にイノベーションがどのように経済の仕組みに影響を及ぼすのかを学習します。あわせてイノベーションについて経済学者がどのように考えてきたのかを学習します。

イノベーション社会論

ICTの革新に伴うコミュニケーションの変容や社会変動等の様々な社会現象を関連づけながら、社会学の観点からイノベーションの社会的・文化的な諸条件やプロセスを明らかにし、今後の政策的・実践的方策や社会システムのあり方を考えます。

専門教育科目

イノベーションと経営分野

アントレプレナーシップ入門/大分のものづくりと地域づくり/製品開発論/市場開発論/組織革新論/研究開発マネジメント論Ⅰ・Ⅱ/ベンチャー起業論/金融イノベーション論/イノベーション戦略論/ベンチャー実践論/ビジネスモデル論/ブランド論

学びの内容

社会における新しい価値の創造の核となる企業経営上の革新を主な対象として、イノベーション・マネジメント、製品・サービス開発、アントレプレナーシップなどに関する教育研究を行います。

製品開発論/仲本 大輔 准教授

イノベーションと経営分野は、社会における新しい価値の創出の核となる企業経営上の革新を主な対象として教育研究を行います。企業経営上の革新の具体的なテーマとしては、企業による新製品・新サービスの開発が挙げられます。

新製品・新サービスの開発につながる経営戦略の策定のあり方、組織のあり方や、新製品・新サービスの市場を新規に開拓する方法などを実例をもとに考えていきます。

イノベーションと社会分野

社会調査法/イノベーション社会論/現代社会分析論/イノベーション科学技術論/ソーシャルイノベーション論/NPO・NGO論/技術革新論/知的財産論

学びの内容

企業経営上の革新の手法が適用された公共部門における社会的な価値の創造について、地場企業・NPO等との協働・連携を視野に入れてソーシャルビジネスや社会調査に関する専門的な知識やスキルを習得し、地域社会の現場からの課題探求型学修を基礎とした教育研究を行います。

イノベーション社会論/豊島 慎一郎 教授

イノベーションと社会分野は、企業経営上の革新の手法が適用された公共部門における社会的な価値の創造について、地場企業・NPO等との協働・連携を視野に入れてソーシャルビジネスや社会調査に関する専門的な知識やスキルを習得します。また、地域社会の現場での課題探求型学修を基礎とした教育研究を行います。

イノベーションと経済分野

ゲーム理論/進化経済学Ⅰ・Ⅱ/イノベーションの経済学/イノベーション学説史/制度の経済学Ⅰ・Ⅱ/R&Dの経済学/都市イノベーション論/組織と情報の経済学/商取引の経済学

学びの内容

イノベーションの理解に関わる経済学からのアプローチとして、イノベーティブな組織を構築するための制度や規制、地域や国全体の潜在能力を開花させるような政策を理論的に分析するため、ゲーム理論、制度の経済学等について教育研究を行います。

ゲーム理論/下田 憲雄 教授

イノベーションと経済分野は、イノベーションの理解に関わる経済学からのアプローチとして、イノベーティブな組織を構築するための制度や規制、地域や国全体の潜在能力を開花させるような政策を理論的に分析します。具体的には、ゲーム理論、制度の経済学等について教育研究を行います。

研究室紹介

仲本 大輔ゼミ/研究テーマ「 現代社会における地域課題や社会課題の解決につながるイノベーションの創出」

仲本 大輔 准教授

担当科目/経営戦略論、製品開発論、経営学の基礎、経営戦略論特研Ⅰ・Ⅱ ほか

現代社会に存在する様々な地域課題や社会課題の解決に向けて、企業などが様々な新製品や新サービスを開発していますが、そのプロセスにおける経営戦略のあり方に関心を持っています。社会イノベーション学科の教育の特徴は、数人ずつのグループを複数作り、何らかの地域課題か社会課題に対する解決策をフィールドワークもふまえつつ、グループワークで考案する授業が1年次から存在することです。これらの授業を社会イノベーション学科の教員全員が合同で担当しているのも大きな特色です。社会に関心を持ち、社会に存在する様々な課題を発見し、その解決策を考案して実践する人材(企業等で新製品や新サービスの開発に従事する人、行政において解決策を考案して実行する人)を養成しています。

豊島 慎一郎ゼミ/研究テーマ「 社会参加と現代社会」

豊島 慎一郎 教授

担当科目/イノベーション社会論、現代社会分析論、情報社会論、ソーシャルイノベーション創出実践ワークショップ(学科教員全員担当) ほか

世の中には、私たち一人ひとりが何とかしたいと思っていても、なかなか解決できない問題があります。例えば、地域コミュニティの衰退、災害支援・復興、貧困・格差などが挙げられます。こうした問題に対して、私たちが、人と人のつながりのなかでそれぞれの生き方や生活をお互いに大切にしながら協力し合って豊かで幸せな社会をつくるには、どのような社会の仕組みや取組みが必要なのかを考える学問が、私の専門である社会学です。これまで、大規模な社会調査のデータを用いて、人びとがNPOやボランティア、地域活動などの社会的活動に参加する社会経済的な要因を探る研究を続けてきました。また、東日本大震災や熊本地震における被災者の生活や災害ボランティアの活動状況に関する調査研究にも取り組んでいます。