経営について適切な分析と解決策を提案できる人材を養成

経営システム学科とは

経営システム学科は、主として企業(会社)の経営活動やそれに関連する周囲の諸条件(環境)を研究教育する分野です。国や社会の経済を支える生産の最小単位が企業ですから、その経営組織、管理技術、財務分析、人事労務管理、情報処理、会計報告などの科目を学習することは、広く経済活動の理解のためにも有用となってきます。経営システム学科の基礎的な学習として「経営学入門」と「会計学入門」があり、さらにそれらの上に、経営基礎論、経営行動論、会計情報論の三つの講座グループがあります。

経営基礎論に属する授業では、企業経営や経営学の発展、会社組織や会社形態、経営戦略や経営心理の基礎、商業流通の原理を学習します。

経営行動論に属する授業では、より実践的に、経営戦略、人事管理、企業ファイナンス、交通、物流などを学習することができます。

会計情報論に属する授業では、会社経営に欠くことのできない会計データの作成技法である簿記から入門し、会計の理論と規則、外部への会計報告や監査、内部の管理に役立つ製品原価の計算や計画設定、経営分析などを学習します。

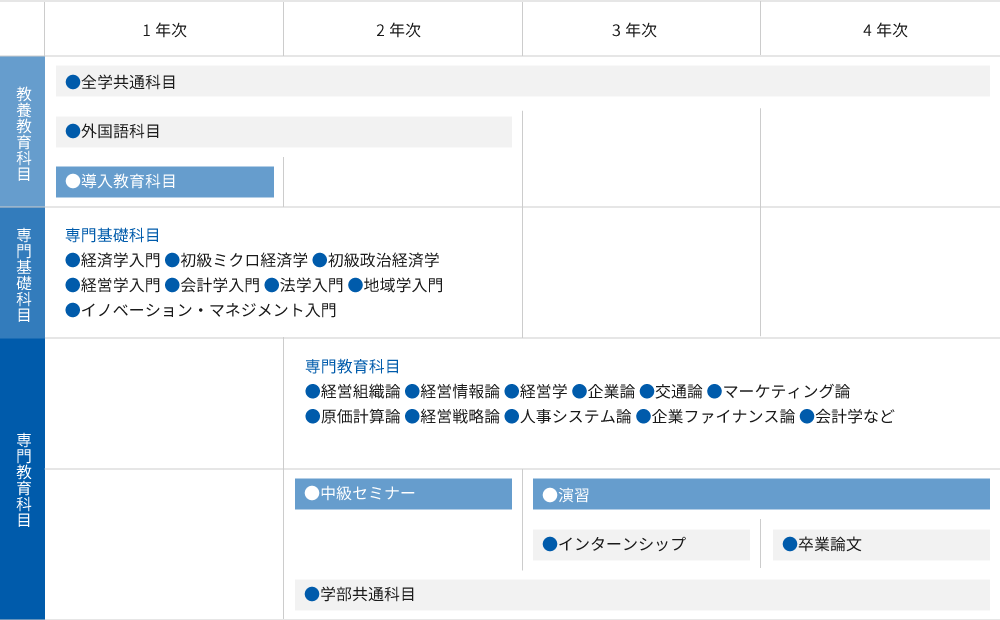

カリキュラム

※下記のカリキュラム科目は一部を抜粋しています。

PICK UP

経営組織論

企業組織についてその本質や機能に対する理解を深め、長期的な発展や成長を目指す組織のあり方を、実例をふまえて学びます。

交通論

ヒト・モノの移動に関する、地域・社会の諸問題や、これらの問題に関係する主体・組織・経営行動・政策のありかたを、社会科学や社会工学の手法を用いて考えます。

原価計算論

本講義では、企業内の様々なコストを計算する方法を学習します。どのコストが高いか低いかを示すことで、経営者や従業員に仕事の仕方自体を変えていくよう仕向けることができます。

専門教育科目

経営基礎論講座

経営学Ⅰ・Ⅱ/基礎経営論Ⅰ・Ⅱ/経営史/企業論/企業組織法Ⅰ・Ⅱ/経営情報論Ⅰ・Ⅱ/経営組織論/流通論/マーケティング論/国際経営論

学びの内容

企業経営や経営学の発展、会社組織や会社形態、経営戦略や経営心理の基礎、商業流通の原理を学習します。

企業経営の基本的原理を考える/藤原 直樹 教授

経営学は企業など組織のビジネス活動を研究対象にしています。企業の目的は、端的には、利益をあげ、売上高をあげ、組織を発展させることでしょう。しかし、この点を企業に即して、資本家・経営者の立場から考察するのではなく、一歩離れて社会科学として考察することが、ここでの課題です。つまり、企業の目的を達成するためには必然的に何を要することになるのか、また、そのために企業に関わる人々にどのような影響を及ぼすのか、また、企業の外部にどのような作用を与えるのかを、基本的視点から考察してゆきます。

経営行動論講座

産業・組織心理学Ⅰ・Ⅱ/経営戦略論/人事システム論Ⅰ・Ⅱ/企業ファイナンス論/交通論Ⅰ・Ⅱ/物流概論/国際物流論/企業取引法Ⅰ・Ⅱ

学びの内容

より実践的に、企業ファイナンス、交通、物流などを学習します。

ヒトとモノの「移動」を考える-交通・物流/大井 尚司 教授

ヒトやモノの「移動」は、企業経営・商業・地域の生活など社会全体を支えています。例えば、高速道路の料金割引問題は、バス会社の経営、トラック会社の配送時間遅延など、ヒト・モノ両方の「移動」が社会全体に影響することを示している問題の例です。「交通論」はヒトの移動を、「国際物流論」はモノの移動を、社会・経済との関係で学ぶもので、本学は九州の国立大学で唯一、全国でも数少ない、両方の科目を学ぶことができる大学です。

会計情報論講座

会計学Ⅰ・Ⅱ/会社会計論Ⅰ・Ⅱ/監査論Ⅰ・Ⅱ/管理会計論Ⅰ・Ⅱ/原価計算論Ⅰ・Ⅱ/会計情報システム論/初級簿記/中級簿記/実践経営分析論Ⅰ・Ⅱ/上級簿記

学びの内容

会社経営に欠くことのできない会計データの作成技法である簿記から入門し、会計の理論と規則、外部への会計報告や監査、内部の管理に役立つ製品原価の計算や計画設定、経営分析などを学習します。

企業を数値で表現する技術/越智 学 講師

会計学は、企業などの経済活動を貨幣数値に変換して伝達する行為(すなわち、会計)のあり方を探究する学問領域です。会計は事業の言語とも呼ばれ、私たちは複雑な企業の経済的実態を一定の会計数値に要約して表現します。そのため、私たちが認識する企業の姿は、会計の仕組みに大きく左右されることになります。簿記は、その基礎となる記録計算技術であり、簿記なくして会計は成り立ちません。簿記の講義では、企業の経済活動を貨幣数値として記録計算し、会計数値を作成する具体的な方法を学習します。

研究室紹介

加藤 典生ゼミ/

研究テーマ「簿記・会計から企業の経営実態を知り、改善を図る」

加藤 典生 教授

担当科目/原価計算論Ⅰ・Ⅱ ほか

簿記・会計は、「利益を生み出す力」を学ぶ学問分野です。利益は、収益(売上高)と費用との差額を計算することで認識することができ、この唯一の計算技術の手法が、簿記・会計です。簿記・会計では、収益(売上高)と費用を複眼的に捉えることで、企業が継続して経営できるかを検討していきます。経営システム学科には、日商簿記3~2級レベルの学習をする科目があり、さらに学びを深めるために、株主や銀行といった企業外部の人に役立つ会計を扱う財務会計・監査論の専門家や、経営者や従業員といった企業内部の人を支援する原価計算の専門家が所属しています。学生の皆さんは、こうした簿記技術を身に付けて、企業外部の視点から財務諸表を分析して企業の今後を検討したり、企業内部の視点から、なぜお金が無駄に使われてしまうのか、なぜ必要なところにお金がしっかりと使われていないのかなどの原因を、人間心理との関係から検討を行ったりもしています。

本谷 るりゼミ/

研究テーマ「企業組織の継続力、老舗企業の長期存続の研究、組織の協働」

本谷 るり 教授

担当科目/経営組織論、組織革新論、会社組織のしくみ

私たちの周りには多くの組織が活動しています。それらによって私達の生活が成り立っており、実は非常に身近なものでもあります。みなさんの多くは、企業組織に勤務/経営している・あるいは将来そうした活動をすることになるでしょう。このように私たちの生活に影響を与えるものであるにもかかわらず、組織とは捉えることが難しいもの・得体の知れないもの・制御できないものといった印象を与えることもあります。そもそも、組織とはどういうものでしょうか。いかなる機能を持ち、社会の中で役割を果たしているのでしょうか。この研究室では、そうした素朴な疑問から出発し、望ましい企業活動のための組織づくりや所属する人々と組織の関係、組織を継続させる要因の探求といった研究課題に取り組んでいます。