グローバル化された社会で活躍する人材を養成

経済学科とは

経済学科は、人々の経済活動の法則を明らかにし、それに基づく経済社会の構造や動態を分析することを課題としています。今日、社会の高度化や国際化の下で、経済社会は複雑化し大きな転換期に直面していますが、経済学科は、こうした複雑化し変化しつつある社会の動きや構造について、新しい視野から教育研究することを目指しています。

経済学科には、経済学の課題や体系を理解するための基礎科目として経済学入門、初級ミクロ経済学、初級政治経済学がおかれています。これらの科目を基礎として基礎経済論、比較経済論、経済政策論の三つの講座グループがあり、その中に多彩な講義科目が開講されています。

基礎経済論の講義科目では、経済分析の基礎となる諸理論について、学説史を含めて検討するとともに、理論モデルに基づいて現実の経済社会を実証的に分析するための計量的手法について学習します。

比較経済論の講義科目では,日本経済の構造およびそれを取り巻く世界経済の構造や国際関係などについて、歴史的、構造的に分析し学習します。

経済政策論の講義科目では、経済社会運営のための諸政策について、理論的、実証的に分析し、経済・社会政策、産業政策から財政・金融政策に至る広域な政策論を多面的に学習します。

これらの講義科目を通して、経済学科は経済社会の変化や経済学の発展に対応しながら経済学の諸分野を広範にカバーし、学生の多様な問題意識や関心に応えていくことができると考えています。

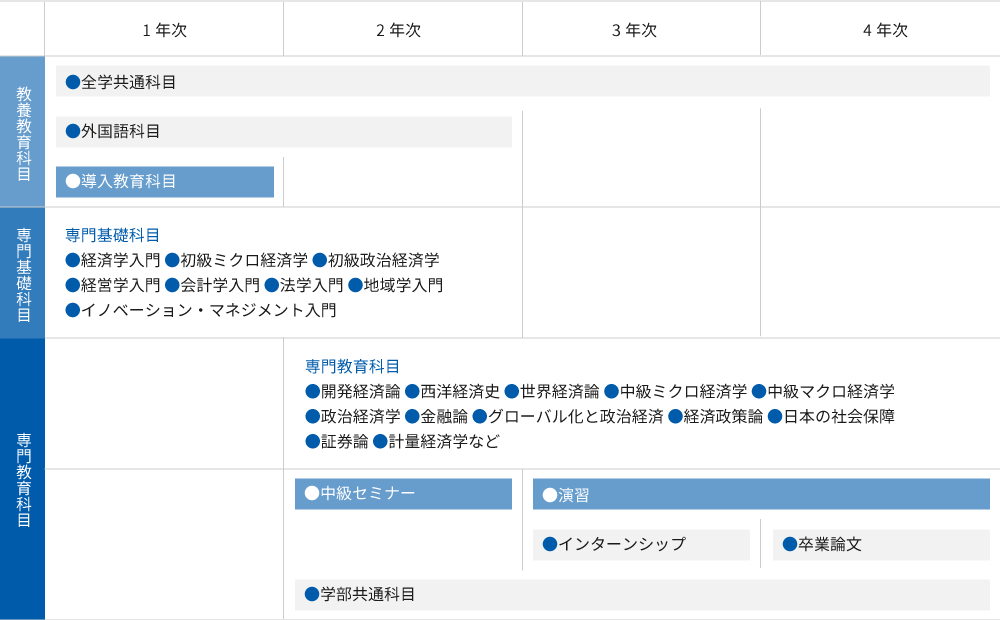

カリキュラム

※下記のカリキュラム科目は一部を抜粋しています。

PICK UP

世界経済論

世界経済を理解する上での基礎理論を学び、世界経済の構造や現状の理解を深め、幅広い観点から「世界経済を見る眼」を養います。

政治経済学

現在の経済の仕組みである資本主義がどのように成立し、どのような特徴をもっているのかを歴史的・理論的に明らかにしていきます。

金融論

貨幣・金融の概念、金融制度、金融行政・政策を学ぶとともに、80年代以降の金融市場の変化と実体経済における金融の役割を検討します。

専門教育科目

基礎経済論講座

政治経済学Ⅰ・Ⅱ/初級マクロ経済学/中級ミクロ経済学/中級マクロ経済学/応用ミクロ・マクロ経済学セミナー/現代資本主義論/計量経済学/経済数学/経済学史/統計学/経済統計学

学びの内容

経済分析の基礎となる諸理論について、学説史を含めて検討するとともに、理論モデルに基づいて現実の経済社会を実証的に分析するための計量的手法について学習します。

経済を科学的に分析するための手法を学ぶ/村山 悠 准教授

体系的な分析枠組みを用いて、複雑な社会を科学的に研究することから、経済学は「社会科学の女王」と称されています。この講座では、経済を科学的に分析できるよう、理論的•実証的•歴史的な思考方法を修得することが目標です。修得の度合いは、経済学検定試験(ERE)にチヤレンジすることにより、客観的に測ることができます。ERE受験をサポートする「ミクロ・マクロ経済学セミナー」という講義もあり、学生が意欲的に学習し、経済学の知識をより一層深めることができる環境が整っています。

比較経済論講座

経済学国際セミナー/海外キャリア・ディベロップメント・ワークショップ/国際貿易論/世界経済論/開発経済論/アジア経済発展論/EUの政治経済/グローバル化と政治経済/現代国際関係論/現代国際関係史/経済地理学Ⅰ・Ⅱ/労働経済論Ⅰ・Ⅱ/労使関係論/西洋経済史/日本経済史Ⅰ・Ⅱ/経済史/日本経済論/環境の経済学

学びの内容

本経済の構造およびそれを取り巻く世界経済の構造や国際関係などについて、歴史的、構造的に分析し学習します。

比較経済論/柴田 茂紀 准教授

日本や世界各国の経済構造を比較して、理論的・歴史的・現実的に経済分析を行うのがこの講座の特徴です。

世界経済論の研究室では、グローバルに展開するヒト・モノ・カネのつながりを学びます。

なぜ、欧米や日本で暮らす人々がチョコレート・パフェを食べることができるのに、原材料を生産している人々がそれを食べることができないのか、という世界的な格差問題、なぜアメリカで生産された綿花が中国に輸出され、Tシャツになって中国からアメリカや日本に輸出されるのか、という国際分業について基礎から応用まで学びます。

経済政策論講座

経済政策論Ⅰ・Ⅱ/産業組織論/公共経済学/社会政策/セミナー「働くということと労働組合」/社会保障論/日本の社会保障/財政学Ⅰ・Ⅱ/金融論Ⅰ・Ⅱ/国際金融論Ⅰ・Ⅱ/証券論/証券市場論

学びの内容

経済社会運営のための諸政策について、理論的、実証的に分析し、経済・社会政策、産業政策から財政・金融政策に至る広域な政策論を多面的に学習します。

経済政策論/金 珍奎 教授

世界経済は技術革新や情報化の著しい進展によって、グローバル化が進んでいます。とくに、アジア諸国を中心とする新興国の経済は 拡大しています。このため、以前にもまして私たちを取り巻く経済環境やその構造は複雑化し、新たな経済問題が次々と噴出しています。

このような状況の中で、私たちはどのような枠組みで現在の経済状況を把握しながらも、様々な経済問題に立ち向かえばいいのでしょうか。

まさに、この講座はその解決策の糸口を提示してくれるものです。

具体的にいえば、この講座は社会・産業政策や財政政策、そして金融政策を網羅した経済政策全般にわたる内容をカバーしています。

そして、それぞれの講座では、理論をベースにしながらも、ケースによっては実証分析をつうじて、現代の経済問題を解明していける知識やツールを提供しています。

研究室紹介

柴田茂紀ゼミ/研究テーマ「世界経済論」

柴田 茂紀 准教授

担当科目/世界経済論、国際貿易論

「グローバル人材」に必要なのは語学力だけではありません。国籍や民族・文化など、自分と異なる他者を意識する幅広い視野や、多様な価値観をもつ人々と協調しながら物事を進める行動力が求められます。グローバル化が進むなかで、世界各国・各地の共通点・類似性が増したとしても、各国間の相違点・異質性そして格差は存在し続けます。そうした世界のリアルについて、経済的側面から学んでいきます。

国際交流や世界の多様性に関心のある学生が集まるため、教室は活発な雰囲気です。留学生と議論する機会も定期的にあります。海外の提携校に留学して自分の可能性を高め、企業の現地駐在・派遣要員として国外で働く卒業生や、公務員・観光業など、訪日外国人対応業務に従事している卒業生もいます。

石井まことゼミ/研究テーマ「地方圏の資源を「つなぐ」ことで生まれる豊かな労働と生活」

石井 まこと 教授

担当科目/社会政策、労使関係論、地域における仕事と社会、セミナー「働くということと労働組合」

5年前に『地方に生きる若者たち』(旬報社)という本を出しました。地方では、親よりも高い労働条件で働ける機会が少なくなっており、少子化も加速化することが分かりました。しかし、そこに展望がない訳ではありません。地域にある歴史や自然、人という資源を「つなぐ」ことで、新しい労働と生活の関係が成長しています。

私のゼミでは福島・宮城の被災地・復興住宅に学生と出かけ、健康増進と交流促進に効果があるノルディック・ウオーク教室を行っています。東北と大分がつながり、学生たちはその地域間交流で地域貢献を体感し、地域も元気になりました。

経済学部での「学び」は、これから地域を活性化させるには何が必要かを理解し、行動できるコンピテンシー(行動特性)をつけることにあります。あなたの可能性を是非ここで花開かせてください。