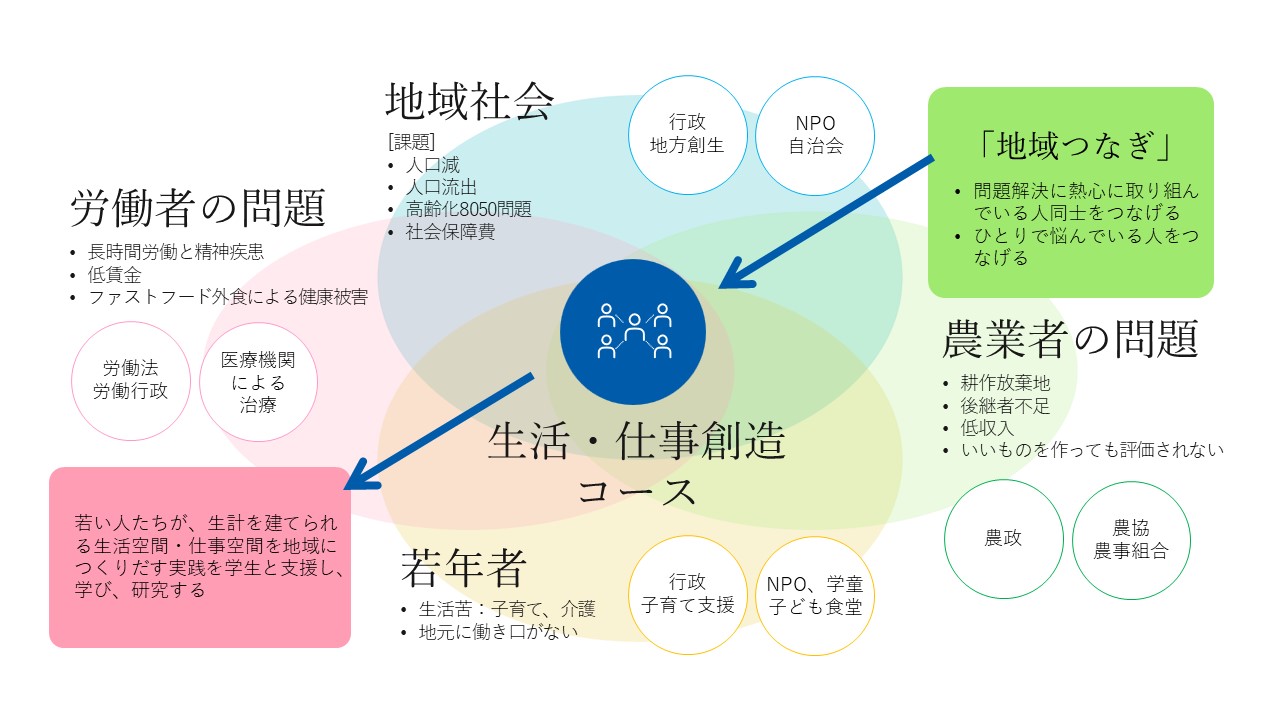

生活・仕事創造コース

人や地域をつなぎ豊かな生活と仕事を創り出す力

貧困問題と自然環境に焦点をあてて

暮らしやすい地域社会のあり方を学修

Keyword|#子ども食堂 #被災地との交流 #食と農 #協働 #多様な働き方 #8050問題

自然環境と人のくらしが調和した,若者も高齢者も暮らしやすいこれからの地域社会のあり方を実践的に学修します。

【想定する進路】

● 地方公務員・地域のNPO・NGOなど、地域社会の課題発見力・企画力・行動力が必要な業務

● 地域社会の「つながり」を推進する業務

ちょうどよい豊かな暮らしのできる地域社会を目指す

「つながりの経済」

いまだに大地震・津波の爪痕が残るまちをリアルに体験し、社会課題を考える。

学生が弾くチェロの音色に聴き入る地域住民たち

2つの学びの特色

多様な学問

経済学だけでなく、経営学、社会学、社会福祉学、法学といった多様な学問を学ぶことができます。

それらの多様な視点から問題や課題に取り組むことが可能です。

フィールドワーク

フィールドワークを通じて、現場では何が問題なのかが明らかになり、解決すべき問題は何かを学際的に学び、知識と教養、そして技術を修得できます。

[フィールドワーク]

子ども食堂、農村における米づくり、被災地との交流など

コース紹介movie

コース紹介

研究テーマ

「地域共生社会の実現に向けて」

三好 禎之教授

担当科目/地域福祉論、公的扶助論、社会保障論など

かつて日本社会は、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、地域・家庭・職場といった様々な生活場面において、人々が相互に支え合う基盤を有していました。しかし、現代社会においては、少子・高齢化に伴い人口減少が進み、地域・家庭・職場という人々の支え合いの基盤が弱まってきています。こうした、暮らしにおける人と人とのつながりが弱まることから、地域を支える担い手の減少や、耕作放棄地に加え、空き家、商店街の空き店舗問題などが顕在化するようになりました。また、個人や世帯で複合的な問題を抱え、重層的支援を必要とするケースがみられるようになりました。

本コースは、社会構造や人々の暮らしの変化を踏まえ、地域の多様な主体が参画し、人と人、人と機会、人と資源が世代や分野を超えてつながり、内発的発展による地域創りを目指しています。