学生・教員・企業人による

ソーシャルイノベーションを考えるプロジェクト

ワークショップTOP > ワークショップ ~Day3 フィールドワークを通じて見えてきた課題とは!?~

ソーシャルイノベーション・ワークショップ

ソーシャルイノベーション・ワークショップ

~Day3 フィールドワークを通じて見えてきた課題とは!?~report

Social Innovation Challenge for Oita-大分に新たな変化を創り出す─。大分大学経済学部と富士通総研、そして大分FCがコラボして実現した体験型のワークショップ。今回は、Day2のフィールドワークを振り返って、そこで得た感情からサッカー観戦や大分にまつわる潜在的なニーズを探り、Day4のアイデアソンへ向かうための準備を行いました。

感情が動くときにこそニーズがある~フィールドワークからニーズを探る~

フィールドワークで試合に至る一連の流れを観察した参加者達には様々な「感情」が生まれていました。例えば、「スタジアムの外のスペースもイベントや展示などで活用している」、「意外と若者で観戦している人が少ない」など。

フィールドワークの様子

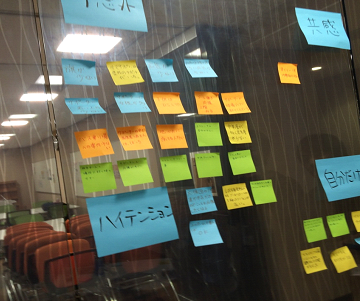

初めのワークはこれらの感情や気づいたことなどを共感・テンションが上がったこと・予想外だったことなどのジャンルに分け、思いつく限り書き出し視覚化していくものでした。「一見支障のないように行動していても、内心でちょっとした“やりにくさ”や“手間”という感情が起こる瞬間にこそニーズがある」からです。

次に、サラリーマン・主婦などの様々な人の立場になりきり、その人々のニーズを探していきました。自分以外の視点でフィールドワークを振り返ることでより多面的にニーズを考えることができます。例えばサラリーマンならば、仕事でスタジアムに応援には行けないが、試合は気になっている」という感情を想定し、そこから「離れていても応援したい」というニーズを見つけました。

付箋紙に書き出されたフィールドワークで得た気づきや気持ち

「根っこの欲求」を探る

さて、「離れていても応援したい」というニーズは当人が本当に欲しているもの、深層心理にもとづいたものなのでしょうか?行動や言動について「なぜ」なのかを繰り返し問い、その「根っこ」にある欲求を探る「なぜなぜ分析」という方法にチャレンジしました。試合結果をテレビやネットで確認する→「なぜ?」→試合結果が気になるから→「なぜ?」→本当はスタジアムで見たいから→「なぜ」→離れていても応援したいから。このような結論にたどり着きました。予想外の結論に戸惑う学生も多く見られましたが、本当のニーズを捉える上ではとても重要な作業ではなかったかと考えています。根っこの欲求×テクノロジーでアイデアを探る

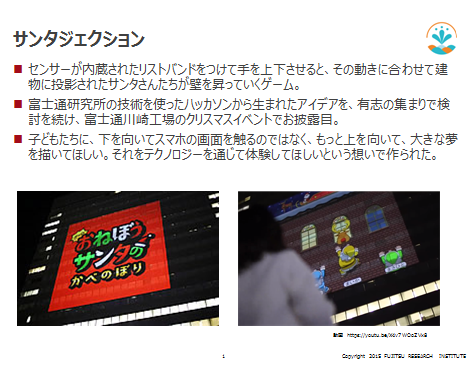

テクノロジーは日々進化している─。ここで、少し視点を変えて、ファシリテーターから身の回りのテクノロジーに目を向けてみるインプットを受けました。例えば次の写真は過去に富士通が主催した企画。いつも見ていたビルの壁を、驚くほど大きなゲームの画面にしてしまおうという取り組みです。このように、テクノロジーと何かアイデアの組み合わせが思いもよらないものに生まれ変わることになるのです。下を向いたスマホの操作ではなく、上を向いた操作を楽しんでほしい。そんな日常のちょっとした視点の変化がアイデアのヒントにつながっていきます。

富士通主催のクリスマスイベント=サンタジェクション

最後には、「アイデアシュート300本」というタイトルでアイデア出しのミニワークが行われました。目標は全員で300個!「テクノロジー×根っこの欲求」というお題でどんどんアイデアを出します。「ドローン×寂しさ」でドローンが友人の行動を空撮する、など突拍子もないようなアイデアもたくさん見られましたが、ここでは、「質より量が大事。それらの組み合わせで生まれるものもある」ということで、思いついたことは何でも付箋紙にメモし、張り出していきます。これは次回のアイデアソンにも繋がっており、限られた時間の中でアイデアを出す瞬発力の練習にもなっていたのです。

300個目指してとにかくアイデアをたくさん出す

ワークショップでは、非常に充実した時間を過ごすことができました。インプット、アウトプットの連続で短時間にたくさんのアイデアを出すということもあり発想力や瞬発力などが養われ、また常にグループワークを行うため、コミニュケーションスキルも高まりました。Day2の余韻に浸っていた自分ですが、今回はより経済面を重視した課題に努めることができ改めてDay4、Day5への意欲が湧きました。

<執筆者>

Kさん、Lさん、Mさん、Nさん、Oさん、Pさん

<リンク>

・Day1:学生・教員・社会人で共に課題を発見し、解決策を考える

・Day2:経験・体験を求めてフィールドワークへ

・Day3:フィールドワークを通じて見えてきた課題とは!?

・Day4:アイデア対決!!!

・Day5:大分トリニータとデジタルネイティブを繋ごう-プロジェクト最終日

大分大学経済学部

〒870-1192

大分県大分市旦野原700番地

TEL 097-554-7652(総務係)